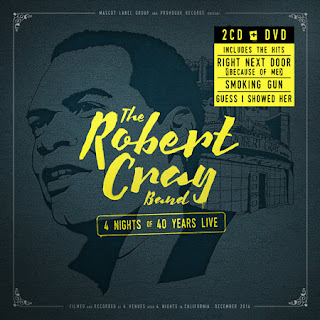

Davvero un'iziativa lodevole quella di 4 Nights Of 40 Years Live (Provogue, 2Cd+DVD, ★★★★) della Robert Cray Band di questo box che presenta tredici pezzi registrati da Robert Cray e la sua band in quattro diverse serate californiane lo scorso dicembre. Lodevole e utile per chi, come il sottoscritto, conosce e possiede assai poco di questo grande bluesman georgiano che, nei duri anni ottanta, si distinse con un'offerta musicale davvero insolita: un blues morbido e ardentemente vicino alla soul music in stile Stax. Sulle prime, fu scambiato per un Eric Clapton di colore, solo più giovane, ma furono l'inserimento dei Memphis Horns e alcune modifiche all'assetto della sua celebre Band a dimostrare ad un pubblico attento ed esigente (e, a detta di alcuni rompicoglioni, "troppo borghese") che Robert Cray metteva voce e chitarra sullo stesso piano e che era in grado di pubblicare album di fattura notevolmente superiori a quelli che gli stessi anni uscivano dallo studio di "Manolenta" Clapton. Bad Influence (1984), Shodown! (1985) e Strong Persuader (1986) rimangono un inimitabile (e inimitato) trittico di maturazione artistica, un qualcosa con cui è stato difficile fare i conti perfino per lo stesso Cray, soggetto, negli anni novanta, ad un lieve appannamento di immagine.

Sempre di un chitarrista di colore è The Story Of Sonny Boy Slim (Warner Music, ★★★), quarto album in studio (secondo con una major) a portare la firma di Gary Clark Jr., trentunenne texano allevato da Jimmie Vaughan, già conteso dai big di mezzo mondo (fra gli altri, Rolling Stones ed Eric Clapton) e autore di quel Live uscito un anno fa che è una delle più belle testimonianze di concerti di blues contemporaneo uscite di recente. Ora, vale la pena dire che siamo già alcune spanne sopra il leccatissimo Blak And Blu (2010), ma che questo ragazzo davvero stenta a ricreare in studio quell'atmosfera infuocata e lisergica che anima i suoi live. Dovrebbe capire che il mondo non ha bisogno di un nuovo Lenny Kravitz (artista a cui Gary ha aperto i concerti dell'ultimo tour europeo) e smetterla di fare questi gran mescoloni da cui esce poca roba e da cui tantomeno traspare la sua capacità di suonare il blues. Questo nuovo pseudo-concept album è sicuramente prodotto meglio e più organico del precedente, i suoni sono più equilibrati e, in certi punti, oserei dire "caserecci", ma proviamo a immaginarci queste canzoni (dall'enorme potenziale) suonate in acustico o al limite con una formazione a scartamento ridotto. Ecco, Gary Clark Jr. dovrebbe fare quel tipo di cose.

Sempre di un chitarrista di colore è The Story Of Sonny Boy Slim (Warner Music, ★★★), quarto album in studio (secondo con una major) a portare la firma di Gary Clark Jr., trentunenne texano allevato da Jimmie Vaughan, già conteso dai big di mezzo mondo (fra gli altri, Rolling Stones ed Eric Clapton) e autore di quel Live uscito un anno fa che è una delle più belle testimonianze di concerti di blues contemporaneo uscite di recente. Ora, vale la pena dire che siamo già alcune spanne sopra il leccatissimo Blak And Blu (2010), ma che questo ragazzo davvero stenta a ricreare in studio quell'atmosfera infuocata e lisergica che anima i suoi live. Dovrebbe capire che il mondo non ha bisogno di un nuovo Lenny Kravitz (artista a cui Gary ha aperto i concerti dell'ultimo tour europeo) e smetterla di fare questi gran mescoloni da cui esce poca roba e da cui tantomeno traspare la sua capacità di suonare il blues. Questo nuovo pseudo-concept album è sicuramente prodotto meglio e più organico del precedente, i suoni sono più equilibrati e, in certi punti, oserei dire "caserecci", ma proviamo a immaginarci queste canzoni (dall'enorme potenziale) suonate in acustico o al limite con una formazione a scartamento ridotto. Ecco, Gary Clark Jr. dovrebbe fare quel tipo di cose.

Curioso che i fratelli Dave e Phil Alvin (al secolo, i Blasters) abbiano scelto per il loro ultimo album un titolo tanto significativo come Lost Time (Yep Roc Records, ★★), cioè "tempo perso". Possibile che si rendessero già conto di quanto poco valga la loro ultima fatica? Il tempo perso a cui allude il titolo è quello dell'ascoltatore, ed è un vero peccato che due fuoriserie del loro calibro chiudano la carriera in questi modo.

Curioso che i fratelli Dave e Phil Alvin (al secolo, i Blasters) abbiano scelto per il loro ultimo album un titolo tanto significativo come Lost Time (Yep Roc Records, ★★), cioè "tempo perso". Possibile che si rendessero già conto di quanto poco valga la loro ultima fatica? Il tempo perso a cui allude il titolo è quello dell'ascoltatore, ed è un vero peccato che due fuoriserie del loro calibro chiudano la carriera in questi modo.

Una perdita di tempo ancora più deleteria può comportarla l'ascolto di Paper Gods (Warner Music, ★), quattordicesimo, straziante album dei Duran Duran. Band di culto negli anni Ottanta (quando, in piena new-wave, riuscirono anche a sfornare due dischi bellocci), ha conosciuto una bella spolverata in piena era revival ed è ormai una decina di anni che presenta lavori imbarazzanti e organizza pomposi live per ex-yuppies falliti. Questo nuovo album è per loro, e cioè per un pubblico col quale sono fiero di non avere niente in comune.

Noioso e deludente è anche Anthems For Doomed Youth (Virgin Records, ★★), opera di ritorno dei Libertines. Pete Doherty non ha nemmeno quarant'anni, ha indovinato diverse belle cose nel corso della carriera, ma è veramente cotto, e non mi riferisco ai suoi problemi di dipendenza dall'eroina. E' arrivato al capolinea dell'ispirazione: può continuare a leggere Rimbaud e Verlaine quanto vuole, può continuare a raccontare a se stesso e al pubblico le fiabe neoromantiche che preferisce, ma niente può salvarlo. La conclusione di carriera dei Babyshambles è stata penosa, e il rilancio dei Libertines non si è rivelato poi tanto migliore.

Noioso e deludente è anche Anthems For Doomed Youth (Virgin Records, ★★), opera di ritorno dei Libertines. Pete Doherty non ha nemmeno quarant'anni, ha indovinato diverse belle cose nel corso della carriera, ma è veramente cotto, e non mi riferisco ai suoi problemi di dipendenza dall'eroina. E' arrivato al capolinea dell'ispirazione: può continuare a leggere Rimbaud e Verlaine quanto vuole, può continuare a raccontare a se stesso e al pubblico le fiabe neoromantiche che preferisce, ma niente può salvarlo. La conclusione di carriera dei Babyshambles è stata penosa, e il rilancio dei Libertines non si è rivelato poi tanto migliore.

Due interessanti novità tardo-settembrine in ambito elettronico giungono sempre dalla terra di Albione: sto parlando dei nuovi album dei Nero e dei Disclosure. I primi fanno dubstep di quella bella, barocca e sfavillante. Per me, almeno nel genere, non hanno rivali e già ai tempi di Welcome Reality mandavano a casa Skrillex a pedate nel culo. Il nuovo Between II Worlds (MTA, ★★★★) è una grande opera che sancisce definitivamente il loro ruolo di grandi maestri della dubstep: esce dopo una gestazione di due anni e non può e non deve essere apprezzata da chi passa la vita- con la mascella indurita -ad aspettare che aprano nuovi capannoni industriali nelle periferie di qualche città depressa. I Nero sono artisti seri e la loro musica sarebbe degna di aprire la prossima stagione della Scala. Ora più che mai.

Un paio di passetti indietro, invece, li hanno fatti i Disclosure. Questi fratellini sono stati impeccabili nel piazzare dei bei singoli di anticipazione e nel far salire l'hype alle stelle. Ma il nuovo Caracal (Island Records, ★★★), strano disco di garage house con escursioni canore che odorano addirittura di R&B, mostra un carattere derivativo di matrice pop che tende a insospettire. Il risultato- inferiore all'esordio ma non per questo scadente -è quello di un Settle prodotto con più soldi e meno idee. Il lato synth permane, ma è solo una faccia dei fratelli Lawrence, che in studio spaziano oltre i confini del genere assai più di quanto non facciano dal vivo (e dal vivo questi ragazzi sono delle forze della natura). Il problema non sono gli illustri ospiti chiamati a collaborare, nè l'eclettismo sonoro che permea gli undici brani di Caracal. Il problema è che la matrice garage del loro inconfondibile stile tende a perdersi qua e là. Ad ogni modo, vale la pena almeno ascoltarlo, se non comprarlo. Del resto, promette di rimanere in classifica per un paio di anni.

Sempre di un chitarrista di colore è The Story Of Sonny Boy Slim (Warner Music, ★★★), quarto album in studio (secondo con una major) a portare la firma di Gary Clark Jr., trentunenne texano allevato da Jimmie Vaughan, già conteso dai big di mezzo mondo (fra gli altri, Rolling Stones ed Eric Clapton) e autore di quel Live uscito un anno fa che è una delle più belle testimonianze di concerti di blues contemporaneo uscite di recente. Ora, vale la pena dire che siamo già alcune spanne sopra il leccatissimo Blak And Blu (2010), ma che questo ragazzo davvero stenta a ricreare in studio quell'atmosfera infuocata e lisergica che anima i suoi live. Dovrebbe capire che il mondo non ha bisogno di un nuovo Lenny Kravitz (artista a cui Gary ha aperto i concerti dell'ultimo tour europeo) e smetterla di fare questi gran mescoloni da cui esce poca roba e da cui tantomeno traspare la sua capacità di suonare il blues. Questo nuovo pseudo-concept album è sicuramente prodotto meglio e più organico del precedente, i suoni sono più equilibrati e, in certi punti, oserei dire "caserecci", ma proviamo a immaginarci queste canzoni (dall'enorme potenziale) suonate in acustico o al limite con una formazione a scartamento ridotto. Ecco, Gary Clark Jr. dovrebbe fare quel tipo di cose.

Sempre di un chitarrista di colore è The Story Of Sonny Boy Slim (Warner Music, ★★★), quarto album in studio (secondo con una major) a portare la firma di Gary Clark Jr., trentunenne texano allevato da Jimmie Vaughan, già conteso dai big di mezzo mondo (fra gli altri, Rolling Stones ed Eric Clapton) e autore di quel Live uscito un anno fa che è una delle più belle testimonianze di concerti di blues contemporaneo uscite di recente. Ora, vale la pena dire che siamo già alcune spanne sopra il leccatissimo Blak And Blu (2010), ma che questo ragazzo davvero stenta a ricreare in studio quell'atmosfera infuocata e lisergica che anima i suoi live. Dovrebbe capire che il mondo non ha bisogno di un nuovo Lenny Kravitz (artista a cui Gary ha aperto i concerti dell'ultimo tour europeo) e smetterla di fare questi gran mescoloni da cui esce poca roba e da cui tantomeno traspare la sua capacità di suonare il blues. Questo nuovo pseudo-concept album è sicuramente prodotto meglio e più organico del precedente, i suoni sono più equilibrati e, in certi punti, oserei dire "caserecci", ma proviamo a immaginarci queste canzoni (dall'enorme potenziale) suonate in acustico o al limite con una formazione a scartamento ridotto. Ecco, Gary Clark Jr. dovrebbe fare quel tipo di cose.  Curioso che i fratelli Dave e Phil Alvin (al secolo, i Blasters) abbiano scelto per il loro ultimo album un titolo tanto significativo come Lost Time (Yep Roc Records, ★★), cioè "tempo perso". Possibile che si rendessero già conto di quanto poco valga la loro ultima fatica? Il tempo perso a cui allude il titolo è quello dell'ascoltatore, ed è un vero peccato che due fuoriserie del loro calibro chiudano la carriera in questi modo.

Curioso che i fratelli Dave e Phil Alvin (al secolo, i Blasters) abbiano scelto per il loro ultimo album un titolo tanto significativo come Lost Time (Yep Roc Records, ★★), cioè "tempo perso". Possibile che si rendessero già conto di quanto poco valga la loro ultima fatica? Il tempo perso a cui allude il titolo è quello dell'ascoltatore, ed è un vero peccato che due fuoriserie del loro calibro chiudano la carriera in questi modo.  Noioso e deludente è anche Anthems For Doomed Youth (Virgin Records, ★★), opera di ritorno dei Libertines. Pete Doherty non ha nemmeno quarant'anni, ha indovinato diverse belle cose nel corso della carriera, ma è veramente cotto, e non mi riferisco ai suoi problemi di dipendenza dall'eroina. E' arrivato al capolinea dell'ispirazione: può continuare a leggere Rimbaud e Verlaine quanto vuole, può continuare a raccontare a se stesso e al pubblico le fiabe neoromantiche che preferisce, ma niente può salvarlo. La conclusione di carriera dei Babyshambles è stata penosa, e il rilancio dei Libertines non si è rivelato poi tanto migliore.

Noioso e deludente è anche Anthems For Doomed Youth (Virgin Records, ★★), opera di ritorno dei Libertines. Pete Doherty non ha nemmeno quarant'anni, ha indovinato diverse belle cose nel corso della carriera, ma è veramente cotto, e non mi riferisco ai suoi problemi di dipendenza dall'eroina. E' arrivato al capolinea dell'ispirazione: può continuare a leggere Rimbaud e Verlaine quanto vuole, può continuare a raccontare a se stesso e al pubblico le fiabe neoromantiche che preferisce, ma niente può salvarlo. La conclusione di carriera dei Babyshambles è stata penosa, e il rilancio dei Libertines non si è rivelato poi tanto migliore. Due interessanti novità tardo-settembrine in ambito elettronico giungono sempre dalla terra di Albione: sto parlando dei nuovi album dei Nero e dei Disclosure. I primi fanno dubstep di quella bella, barocca e sfavillante. Per me, almeno nel genere, non hanno rivali e già ai tempi di Welcome Reality mandavano a casa Skrillex a pedate nel culo. Il nuovo Between II Worlds (MTA, ★★★★) è una grande opera che sancisce definitivamente il loro ruolo di grandi maestri della dubstep: esce dopo una gestazione di due anni e non può e non deve essere apprezzata da chi passa la vita- con la mascella indurita -ad aspettare che aprano nuovi capannoni industriali nelle periferie di qualche città depressa. I Nero sono artisti seri e la loro musica sarebbe degna di aprire la prossima stagione della Scala. Ora più che mai.

Un paio di passetti indietro, invece, li hanno fatti i Disclosure. Questi fratellini sono stati impeccabili nel piazzare dei bei singoli di anticipazione e nel far salire l'hype alle stelle. Ma il nuovo Caracal (Island Records, ★★★), strano disco di garage house con escursioni canore che odorano addirittura di R&B, mostra un carattere derivativo di matrice pop che tende a insospettire. Il risultato- inferiore all'esordio ma non per questo scadente -è quello di un Settle prodotto con più soldi e meno idee. Il lato synth permane, ma è solo una faccia dei fratelli Lawrence, che in studio spaziano oltre i confini del genere assai più di quanto non facciano dal vivo (e dal vivo questi ragazzi sono delle forze della natura). Il problema non sono gli illustri ospiti chiamati a collaborare, nè l'eclettismo sonoro che permea gli undici brani di Caracal. Il problema è che la matrice garage del loro inconfondibile stile tende a perdersi qua e là. Ad ogni modo, vale la pena almeno ascoltarlo, se non comprarlo. Del resto, promette di rimanere in classifica per un paio di anni.