Un anno "sfortunato".

Si avvia alla conclusione il più funesto anno che la musica abbia mai conosciuto. In momenti diversi, sono morti personaggi di primaria importanza della storia della musica (Bowie, Prince, Cohen) ed altri "minori" (fra i miei miti, Guy Clark e Leon Russell non saranno sostituibili). Forse non è soltanto una questione anagrafica, nè tantomeno la "dea" Sfiga che si abbatte sulle nostre passioni: la verità è che, lentamente, stanno scorrendo i titoli di coda e che tutti, volenti o nolenti, siamo costretti ad assistere alla fine di un film di cui non si prospettano validi sequel, ma solo qualche insipido remake. Un'operazione che il cinema sta vivendo già da una quindicina d'anni e che ancora si fa fatica ad accettare, ma dovremo pur rassegnarci prima o poi.

Questo blog e alcune mie scelte.

Da parte mia, ho più che dimezzato il numero di recensioni pubblicate sul blog. I motivi sono molteplici (tempo, voglia, ansia da prestazione nei confronti di chi fa la stessa cosa cento volte meglio, invidia verso chi fa la stessa cosa cento volte peggio ma retribuito, ecc.), i dischi e le canzoni uditi sono stati comunque moltissimi: dunque, ho soltanto rinunciato ad esternare il mio giudizio critico, preferendo ascoltare ciò che gli artisti hanno offerto con un orecchio più "innocente" (e non sempre è stato facile, vi assicuro).

Ho scelto di non proseguire la collaborazione con alcune etichette indipendenti di musica metal italiane. Per quanto gratificante possa essere ricevere complimenti per ciò che uno scrive sulla musica, vedersi recapitare pacchi di dischi (alcuni anche notevoli) gratuitamente a casa ed essere ringraziati da artisti che hanno faticato anni per arrivare dove sono arrivati, non necessariamente è in sintonia con ciò che si è o che si ascolta in una determinata fase della nostra vita.

|

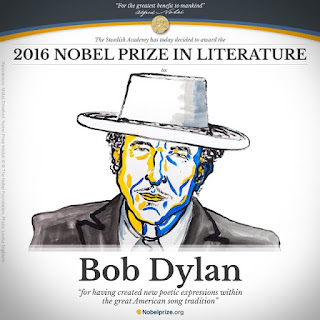

Ho scelto di non partecipare allo sterile dibattito social sul Nobel di Dylan perchè ho trovato stupido, in partenza, che su un argomento simile si intavolasse un dibattito. Caro Baricco, c'è poco da dire: Dylan è un genio, ha vinto quel premio meritatamente e, che sia andato o no a prenderlo e che sia stato felice o meno di un risultato del genere, sono affari suoi. Alla notizia del Nobel mi sono limitato a scrivere un aneddoto di poche righe nel quale raccontavo di una certa girata svedese fatta ad agosto. Tutto qua.

Il disgusto.

Sono rimasto disgustato da alcune cose: la questione del secondary ticket, su tutte. Soprattutto col ritorno dei Guns N'Roses ad Imola e la venuta degli Aerosmith a due passi da casa mia (Firenze), ho avvertito ulteriormente il peso di questa vergogna tutta italiana. [Per inciso, io a vedere i Guns ci vado!]

Mi ha disgustato la parata di talebani pro-Boss che ha riempito gli stadi e le pagine Facebook per tutta l'estate. Anche a me piace Springsteen, ma come dire? Intanto restiamo umani, facciamo restare umano lui e ammettiamo, placidamente, che la sua autobiografia fa cacare o che il suo show- spesso encomiabile -possa rivelarsi anche oggetto di critiche. Sembra che queste persone (molte giovanissime e, a quanto ho avuto modo di conoscere, solo marginalmente preparate) siano le prime ad alimentare quel meccanismo perverso per cui l'artista, col passare del tempo, perde in creatività ma incrementa in popolarità. Ne deriva, inevitabilmente, una scena musicale arida ed esaurita, perlopiù costruita sulla nostalgia.

Mi ha disgustato e annoiato guardare alcune puntate di X-Factor, uno show imbecille, pensato e popolato da imbecilli. Non me ne frega niente di quelli "espertoni" melomani che lo seguono solo per snobbarlo. Anche perchè, con X-Factor non c'è un problema di musica, ma di sesso. Se alla gente che si dice tanto "appassionata di musica" piace il tizio vestito come un pagliaccio che soffre per arrivare al successo mentre Manuel Agnelli lo maltratta, vuol dire che non sta seguendo il programma per ascoltare cosa propongono questi già discutibili "astri nascenti", ma per godere, masochisticamente, delle altrui sofferenze, autentiche o patinate che siano. Tutti questi shows si somigliano in partenza: che poi parlino di musica, danza, relazioni amorose o cucina, non ha alcuna importanza. Tutti costruiscono il proprio successo sul sergente Hartman di turno che piazza memorabili parti a culo al soldato Palla di Lardo. Il problema è di chi si compiace ad assistere: ma a quel punto non è meglio spegnere la tv e farsi infilare un braccio in culo dal/lla vostro/a partner ricoperto/a di borchie dopo esservi fatti fustigare per una mezz'ora buona?

I dischi migliori del 2016.

In questo 2016 sono usciti bei dischi, sicuramente più che nel 2015. Naturalmente, Blackstar di David Bowie, capolavoro da me recensito a gloria un paio di giorni prima che il Duca ci lasciasse. Poi è stato il turno di Post-Pop Depression, il disco dove Iggy Pop è rinato incontrando Josh Homme, il deserto, lo stoner e di cui, fra un ventina d'anni, si parlerà come dell'Oh Mercy dell'Iguana. La Tedeschi Trucks Band ha firmato, sempre quest'anno Let Me Get By, primo album in studio finalmente in grado di restituire almeno un pizzico dell'estro e della magia che Susan e Derek riescono a sfoggiare sul palco.

Un anno di conferme magnifiche (PJ Harvey, Lissie) e di graditi ritorni (i Santana, gli Stones, e perfino i Metallica), oltre che di validi esordi (Simo e, ovviamente, i miei personalissimi capolista) e interessanti vagiti dal sottosuolo dell'underground (Mudcrutch, Ian Hunter, Peter Wolf). Mi ha messo a disagio il dolore di Skeleton Tree di Nick Cave, di cui continuo a preferire lo splendido score di Hell or High Water, e ho invece trovato commovente l'omaggio tributato da una schiera di grandi artisti a Blind Willie Johnson uscito a febbraio per la Alligator Records.

1.

2.

David Bowie, Blackstar (Virgin Records, 2016)

3.

PJ Harvey, The Hope Six Demolition Project (Island Records, 2016)

4.

Iggy Pop, Post-Pop Depression (Loma Vista Recordings, 2016)

5.

Santana, IV (Santana IV Records, 2016)

6.

Tedeschi Trucks Band, Let Me Get By (Fantasy Records, 2016)

7.

Avishai Cohen, Into the Silence (ECM, 2016)

Mudcrutch, Mudcrutch 2 (Reprise Records, 2016)

9.

Rolling Stones, Blue & Lonesome (Polydor Records, 2016)

Ian Hunter & The Rant Band, Finger Crossed (Proper Records)

LIVE JAZZ.

Caetano Veloso & Gilberto Gil, Dois amigos, um seculo de musica. Ao vivo

(Nonesuch Records, 2016, 2 Cd)

MADE IN ITALY.

John Strada, Mongrel (New Model Label, 2016)

LIVE ROCK.

Iggy Pop, Post-Pop Depression Live (Loma Vista Recordings, 2016, 2 Cd+DVD)

Caetano Veloso & Gilberto Gil, Dois amigos, um seculo de musica. Ao vivo

(Nonesuch Records, 2016, 2 Cd)